在這個社會變遷迅速的時代,我們更需要正能量來支撐彼此。愛德循環運動機構總幹事歐偉民在接受訪問時坦言:「現在的社會沉了一點,需要有更多積極的同行者,讓社會變得更美好。」這番話道出了當下許多人的心聲——社會需要關愛,需要行動,而愛德循環運動正是這樣一個充滿故事與使命的機構。

愛德循環運動的起源

愛德循環運動的歷史可追溯至1975年,由於新移民的湧入,人口不斷迅速擧升,在面對當時社會經濟仍未臻完善的境況,大部份基層生活亦算困苦,然而亦因此而孕育出民間自發的一股互助精神,在獅子山下充當起穩定民心的力量。但同時,世界各地仍有不少地區遭受天災侵襲,特別是南亞地區,屢遭水災重創。雖然大家同處於一個平衡時空,香港人對類似的生活經歷亦感受到同理之心,願意施予援手。當時,一位天主教神父——莊忠澤神父注意到了這些困境,並萌生了幫助災民的想法。

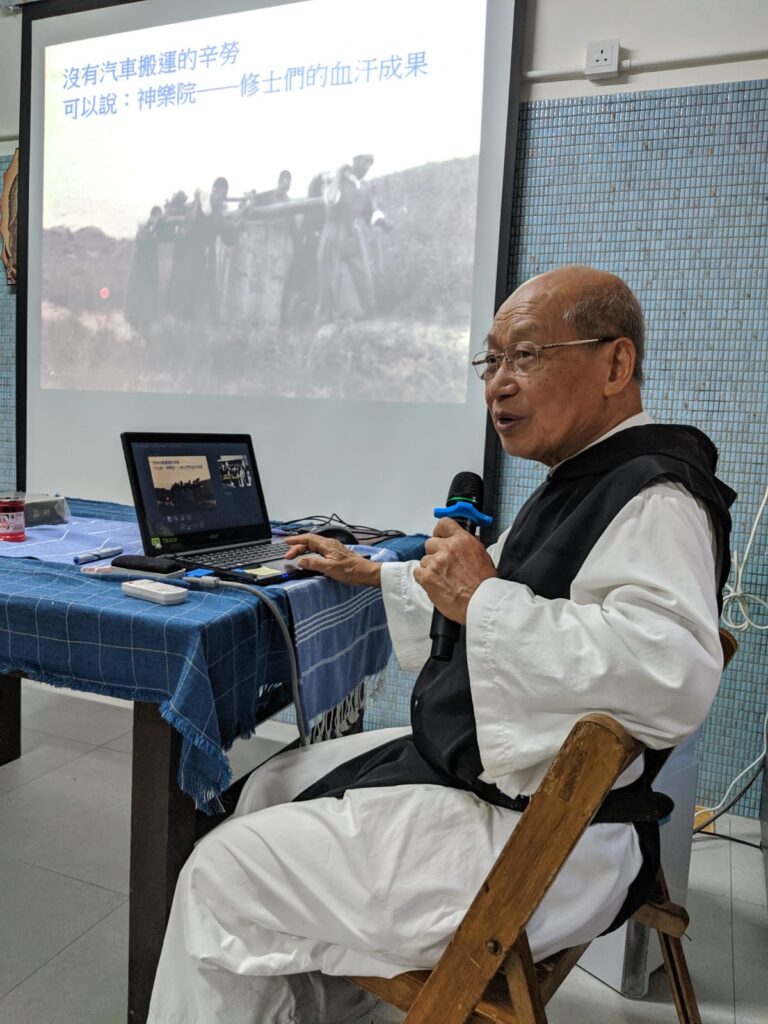

莊神父是一名熙篤會隱修士,長年生活於大嶼山的神樂院,過著隱修默觀的生活。他的生活雖然超越世俗、出離世塵,卻心繫世界各地受苦的人們,並決心以行動改變現狀。與其成立一個正式的慈善組織,他選擇發起一場「運動」,號召群眾共同參與,以最簡單直接的方式幫助有需要的人,這便是「愛德循環運動」的起點。

從環保聖誕卡到社會關懷

最初的愛德循環運動,主要透過回收舊聖誕卡來籌募善款。當年,莊神父鼓勵大家捐出不再使用的聖誕卡,然後貼上一張新的內頁,重新書寫祝福語,再次送出。這項簡單卻充滿意義的環保聖誕卡計畫,不僅實現了資源再利用,也成功籌募到資金,用於救助南亞地區的災民。

然而,隨著救濟南亞災民的工作達成目標,環保聖誕咭的重售亦逐漸減少至停止,但愛德循環運動的精神並未因此消失,反而在一群年輕人的推動下,轉向更貼近本地社會需求的行動,特別是關懷獨居長者。

關懷長者,延續愛的循環

隨著香港人口老化問題日益嚴重,許多長者獨居,缺乏親人照顧,甚至面臨社交孤立的困境。愛德循環運動的年輕義工們意識到這個問題,決定將運動的焦點轉向長者關懷。他們透過探訪、陪伴、舉辦活動等方式,讓長者感受到社會的關愛,減少孤獨感。

歐偉民表示:「這些年輕人受到莊神父的影響,認為『行動』才是最重要的,而不是單靠言語。這場運動的精神,就是讓愛與關懷不斷循環下去。」這種由簡單行動延續出的關愛力量,正是愛德循環運動最珍貴的價值。

結語:讓愛成為一種日常運動

從一張環保聖誕卡的重生,到對社會弱勢群體的關懷,愛德循環運動用最樸實的方式,讓愛與溫暖在社會中流動。它不只是過去的歷史,而是一場持續進行中的運動,邀請每一個人加入,讓這個社會變得更美好。

在這個社會變遷迅速的時代,我們更需要愛與行動相結合,讓每一個微小的善舉,成為愛的循環,影響更多人。或許,我們每個人都可以成為這場運動的一部分,為社會帶來一點光亮,讓未來變得更溫暖。

本文版權歸同悅所有,原文鏈接:https://www.touhk.com/chain-of-charity-movement-01/。歡迎轉載。