在香港,邵日贊龍耳創辦人,用他多年的經歷,為我們揭示了社會中被忽視的一群人。他的故事讓我們重新審視身邊的世界,並反思我們對弱勢群體的態度。以下是他分享的一些經歷與感悟。

孤獨與隔絕:獨居老人的生活挑戰

邵先生提及,早年探訪獨居老人時,他才真正體會到什麼是“與世隔絕”。當時,香港尚未發展完善的交通基建,尤其是偏遠的島嶼或山區,必須乘坐快艇才能抵達。而生活在這些地方的老人,面臨著日常生活中種種難以想像的困境。

垃圾清理就是一個簡單卻實際的例子。在城市中,垃圾被清潔人員定時收走,生活井然有序。但在偏遠山區,垃圾無法輕易處理。邵先生描述,有些老人不得不自己挖洞焚燒垃圾,這對於年輕人或許不算困難,但對於年邁的獨居老人卻是艱鉅的挑戰。

此外,這些老人收入微薄,生活開支卻因交通成本而增加。例如,乘坐快艇購買日用品,每趟開支就可能達到二十元。對於依靠微薄養老金生活的老人來說,這是一筆不小的負擔。因此,邵先生與他的團隊經常幫助這些老人購買必需品,甚至陪伴他們去看醫生,成為他們生活中不可或缺的支持。

孤兒的世界:缺乏家庭情感的成長陰影

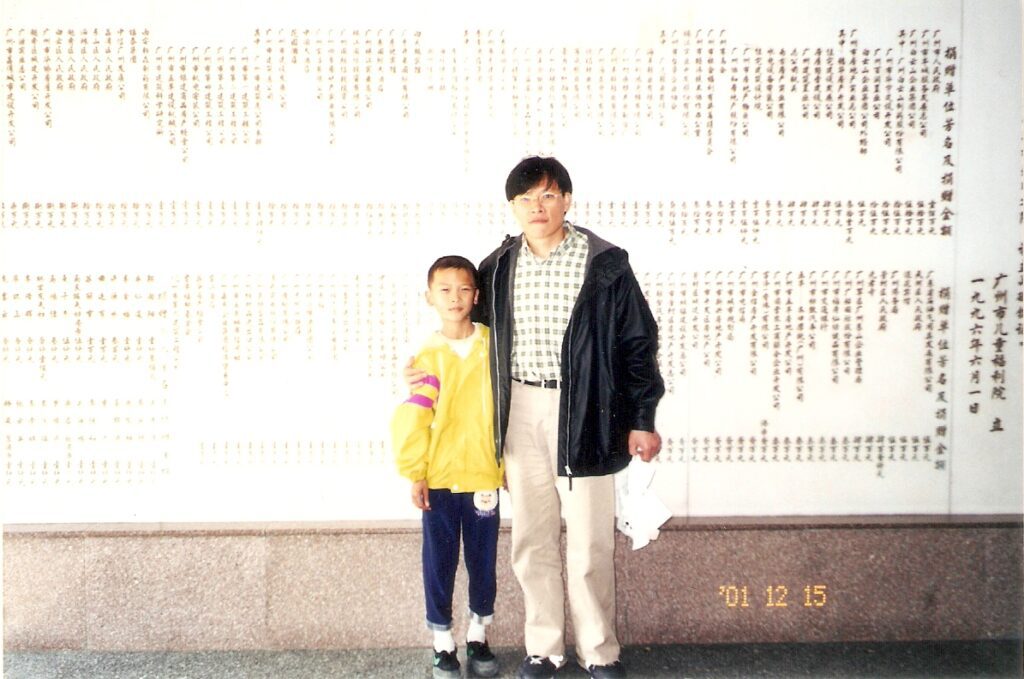

邵先生的公益對象並不僅僅局限於老人。他還幫助過許多孤兒,尤其是在上世紀八十年代中國內地改革開放之後,因計劃生育政策以及社會經濟壓力而被遺棄的孩子們。

他描述了一個冷冰冰的成長過程:孤兒院的生活幾乎沒有家庭的溫暖可言,孩子們從小就在高度規律化的環境中長大,對於“爸爸”、“媽媽”這些詞彙甚至感到陌生。每日的生活流程幾乎就是“起床、吃飯、洗澡”,而洗澡甚至都只是草草用冷水沖洗一番,毫無溫暖可言。

邵先生還提到領養的現實殘酷,只有外表討喜的孩子才更有可能被領養。而那些容貌有缺陷,或者身體殘疾的孤兒,往往被長期忽視,甚至徹底被遺棄。這樣的社會現實讓他感受到一種深深的無力感,也更加堅定了他幫助弱勢群體的決心。

肢體傷殘者的自信與偏見

作為龍耳的創辦人,邵先生對肢體傷殘人士的處境有深刻的理解。他認為,自信是這些人的生存之道,但同時,自信與自大之間的界限卻往往難以拿捏。一些傷殘人士為了掩飾內心的自卑,可能表現得過於強勢,甚至被旁人認為“臭脾氣”或“自以為是”。但邵先生強調,這背後其實是一種心理上的補償機制,是對抗社會偏見的防禦姿態。

更值得注意的是,這些弱勢群體的基本需求往往被忽視,甚至被視為“不應該”。例如,邵先生提到,性需求是每個人的基本需求,但當傷殘人士試圖表達這一需求時,卻常常遭到社會的嘲笑與指責,認為他們“不配有這種想法”。這樣的不理解,進一步加深了他們與社會的隔閡。

反思與呼籲:同理心是改變的開始

邵先生的經歷,讓我們看到了一個被主流社會忽視的世界。他坦言,這些人群的困境並非僅僅源於貧困或殘疾,而更多是因為社會對他們的誤解與忽視。他希望社會能夠以更多的同理心去看待這些弱勢群體,給予他們平等的機會與尊重。

“每個人都有自己的故事,而這些故事未必總是美好的。但只要我們願意傾聽,願意伸出援手,這個世界就會變得更加溫暖。” 邵先生如是說。

結語 邵日贊先生分享的故事不僅讓我們看到了弱勢群體的真實生活,也讓我們反思自身。或許,我們每個人都可以成為改變的一部分,從理解與尊重開始,用行動去溫暖那些曾經被忽視的角落。

本文版權歸同悅所有,原文鏈接:https://www.touhk.com/siu-tsan-01/。歡迎轉載。